「なー、箒型銃使うより刀で斬った方がウチの国じゃ普通に速くない?」

「ぶっちゃけ過ぎだろ、確かにそうだが」

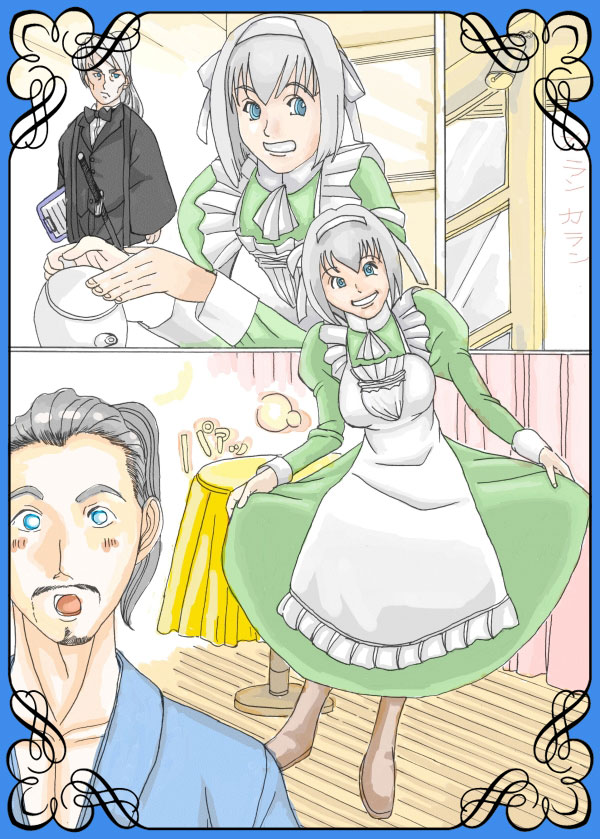

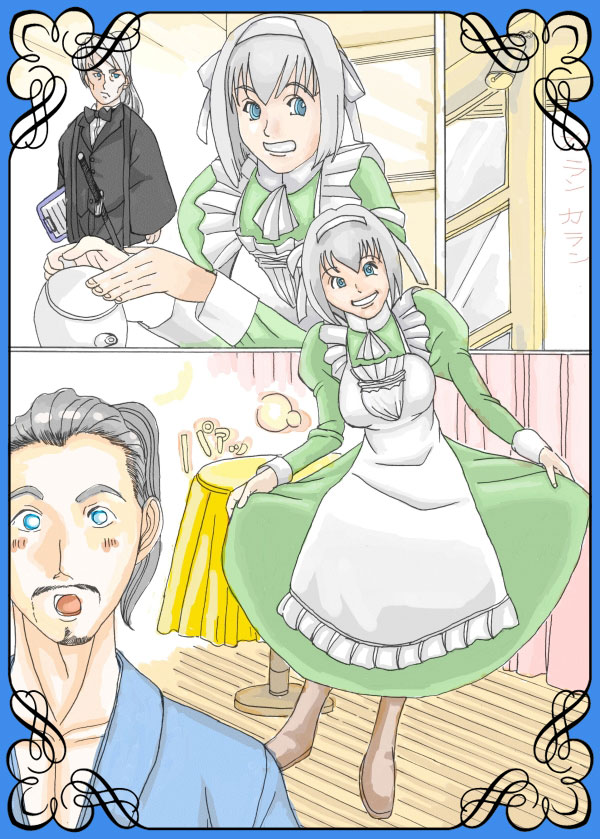

――パーラーメード、キノウツン藩国での反応

解説:パーラーメードとは

日本語で書くと客間女中、来客の応対や給仕を行うメードである。

仕事内容が屋敷内作業中心に従事する一般的なメードに華美な装飾や流行を追うような衣装は好まれていなかった。

だが、パーラーメードは屋敷内の仕事よりも屋敷外からの来訪者の対応をする仕事が中心であったため、あくまで『外に向けた』デザインになっている。

そのため、彼女達のメード服は普通のメード服ではなく、雇用主の趣味の影響が反映されたデザインや、美しさを重視した派手なものが多かったようだ。

そしてその職業、衣装に合わせるようにパーラーメードの職には容姿が美しい者が付く事が多い。

結果、雇う主人側、また訪れる来客側にもそんな見目麗しく華やかな彼女達に懸想する事が少なくなかったようで――この辺りの結果はこのアイドレスの派生を見れば納得できるものがあるだろう。

美しい容姿を兼ね備え、デザイン重視の華やかなメード服を着たメード、メード職の中ではまさしく花形職業であろう事は想像に難くない。

|